皆様こんにちは。みどり病院の地域連携室でソーシャルワーカーとして勤務しています、永井と申します。出身地である神戸に戻ってきて、みどり病院で勤務するようになり早いもので4年ほどが経ちました。

私自身、ソーシャルワーカーの資格を取得したのが2008年でした。17年も経ったのか、と思える程、時間が経つのは速く感じられます。まさに、光陰矢の如し。

私が相談員として勤務する中で、時々患者様、ご家族様から「永井さんってカウンセラーさんですか?」と聞かれることがあります。確かに面談室で話を伺うことが多いので、そう思われても不思議はありません。

というわけで、今回は「ソーシャルワーカー」と「カウンセラー」の違いについてお話しさせてください。あまり堅苦しくならず、気軽に読んでいただけると幸いです。

■資格について

・「ソーシャルワーカー」は「社会福祉士」や「精神保健福祉士」の資格を所有している方が多い

・「カウンセラー」は「公認心理師」や「臨床心理士」の資格を所有している方が多い

いずれの資格も業務独占資格(※)ではない為、資格を取得してない方が業務に就かれていることもあります。

(※)業務独占とは、「その資格を有する者でなければ携わることを禁じられている業務を、独占的に行うことができる資格」のことを指します。病院で言えば、医師や看護師は「業務独占資格」になります。

■業務内容について

「相談者、依頼者の話を聞く」ということは共通していますが、支援方法についてはそれぞれ異なります。

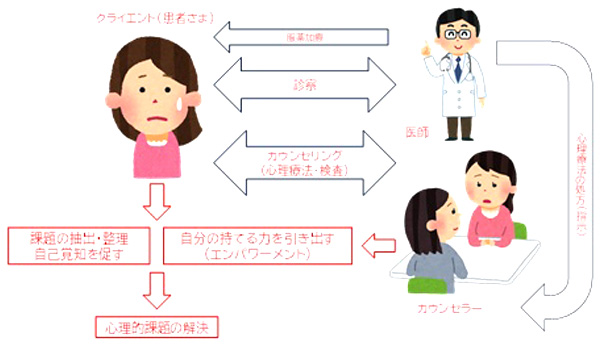

・カウンセラーの業務

基本的にカウンセラーは心理的課題を抱えている利用者、患者(以下クライエント)と向き合い支援を行います。クライエントがそれぞれ抱えている心の悩みに耳を傾け、専門家の視点から指導や援助を行います。また場合によっては指導などは行わず、話をまとめるだけにとどまることもあります。

これはクライエントが個々に持っている力を引き出すことが目的なので、心理的課題を自覚することで自身の力で解決できる方は、その力を発揮できるように支援します。その中で必要に応じて、専門的な検査やテストを行い、評価も行います。主な活躍の場は精神科、心療内科等の医療機関、障害福祉の臨床、学校などがあります。

【カウンセラー(心療内科・精神科)のイメージ】

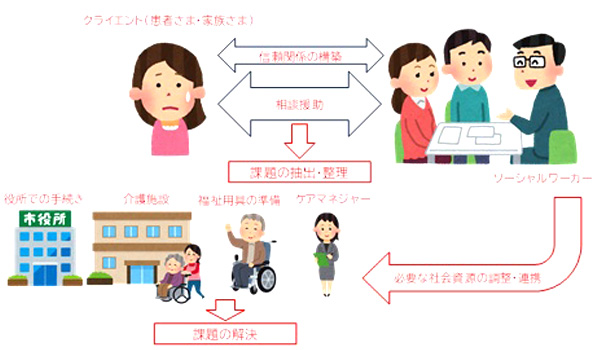

・ソーシャルワーカーの業務

私たちソーシャルワーカーは、相談援助業務を行う中で環境の力を重視します。もちろん相談者、依頼者(以下クライエント)個人の力にも着目しますが、多くのソーシャルワーカーは周囲の環境に働きかけ、社会資源を活かしてクライエントを総合的に支援します。

例えば「このクライエントが必要としているのは何だろう?今は話を聴くことだろうか、それとも医療費のことだろうか、もしくは今後の親の介護のことだろうか?」とクライエントの話そうとすることを傾聴します。その上でクライエントの抱えている問題を理解し、解決が可能と考えられる社会資源と結び付けて、問題の解決へ取り組んでいきます。

もちろんクライエント個々人の力を引き出すようにアプローチしますが、ソーシャルワーカーはその名の通り「社会」へ働きかけ、問題解決へ繋ぐ仕事なのです。

主な活躍の場は社会福祉協議会、地域包括支援センター、病院、障害福祉の臨床、高齢者施設、児童福祉施設、母子生活支援施設、学校…等々多岐に渡ります。

【ソーシャルワーカー(一般病院)のイメージ】

「カウンセラー」と「ソーシャルワーカー」はどちらが良いとか、どちらが上とかいうことはありません。クライエントが抱える課題を解決するための方法の違いであり、そこに関わる専門職の違いということになります。分かりやすくいうと「カウンセラーは個人の持つ力を引き出す」「ソーシャルワーカーは環境の中で力を発揮できるように調整する」といった感じでしょうか。

近年学校にも「スクールカウンセラー」や「スクールソーシャルワーカー」が配置されるようになりました。個人の本来の力を引き出すことと、周囲の環境を変えることで力を引き出せるようにすることの双方向からのアプローチが求められるようになったと考えることができます。

・実際の支援の場面で

私が病院で担当させて頂いた患者様にも、「カウンセリング」と「ソーシャルワーク」の中間に位置するような方もいらっしゃいました。

病気で後遺障害が残っておられ、生活面で大変な状況にあったので「障害福祉のサービスに繋げたら良いな」と考えていたのですが…その為にはまずご本人様との信頼関係が結べないと話がし辛いのです。簡単に「後遺症」や「障害福祉」と言いますが、ご本人様からすれば「私は障害者なのか!?」「そんな、福祉のお世話になるなんて!」と考えられる方もおられます。でも、生活面では困っている。そんな時はまずゆっくりご本人様と話すことが大切です。

そして話を伺っている間に、新しい問題や課題も次々と出てくるのです。「妻はこう考えているみたいだけど、私はどうしたら良いのか?」「まだ小さい息子がいるのに、これからどうしていったら良いのか?」「自分の病気は治らないのか」「仕事はどうしたら良いのか」等、患者様個人だけの問題ではなく、より大きな環境の問題も浮き彫りになりました。このような場合「心理面での支援も必要」「社会的資源の支援も必要」と両面からのアプローチが必要になることもあります。

そんな時、あなたはどうするのか?ですか。専門的な心理的支援が必要であれば、カウンセリングが受けられるように調整します。でも、そこまでの必要性が無く、支援ができると判断するときは、心理的支援も多少行いながら、社会資源を調整して支援も行います。

社会福祉士の国家資格を取得する際に、カリキュラムの中に一部カウンセリングの講義があります。今でも必要であれば教科書を読み直して、基本を大切にしながら相談援助業務を行っています。

そして皆さん(私自身も含め)人間にはそれぞれが持っている「力」があります。それをうまく引き出しながら関わっていく事が、とても大切になります。また私たちは相談業務を請け負う際に「守秘義務」を課せられていますため、相談した内容が外部に漏れることはありませんので、安心して相談に来てくださいね。

いかがでしたでしょうか。今回お話ししたのは、業務の中のほんの一部分です。「クライエントの話を聴く」と言う内容は同じでも、考え方やアプローチ方法はそれぞれ違うことが分かって頂けたのではないかと思います。

これからも病院で安心して相談できる「地域連携室」でありたいと思っています。

参考資料

厚生労働省 カウンセリングについて

https://www.mhlw.go.jp/kokoro/youth/consultation/counseling/index.html