<はじめに>

夏の暑さが長引く今日この頃、まだまだ熱中症や脱水症にも注意が必要です。熱中症や脱水症の予防には、こまめな水分補給が大切ですが、高齢者や嚥下障害がある方に「水分摂取」は難しい場合があります。

今回は、安全に水分摂取をする方法の1つである「とろみ剤」についてご紹介します。

<嚥下(えんげ)障害とは>

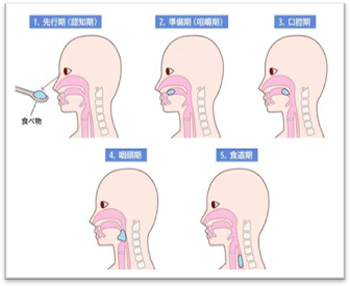

表1:嚥下の流れ

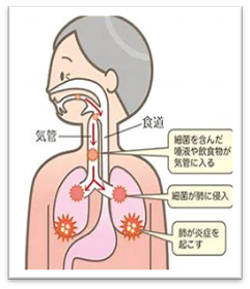

表2:誤嚥性肺炎の仕組み

摂食(せっしょく)・嚥下(えんげ)障害ともいい、食べ物や飲み物を上手く飲め込めない状態です。①食べ物を認識→②③口→④喉→⑤食道を経て胃に至るまでの一連の動作の中で何らかの問題が生じて起こります(表1)。

食べ物が食道→胃(消化するための通り道)ではなく、気管(空気の通り道)に入ってしまうことを「誤嚥(ごえん)」といいます。誤嚥した際、唾液や食べ物に含まれる細菌が肺に入ることで炎症を起こすと「誤嚥性肺炎」になることがあります(表2)。嚥下障害があると誤嚥しやすくなり、免疫力が低下している高齢者は誤嚥性肺炎を起こすと重症化しやすいため注意が必要です。誤嚥しても重い肺炎にならないように、普段から口の中を清潔にして細菌を増やさないこと・食べる機能に合わせた食事や水分の工夫をすることが大切です。

<嚥下障害の原因>

下記に挙げた通り、様々な要因で嚥下障害が起こりえます。

- 加齢:味覚や喉の感覚低下、食べる時に使う器官の筋力低下(舌や顎の力・喉周囲)

- 器質的要因:舌炎・歯周病・扁桃炎・潰瘍・食道裂孔ヘルニアなど

- 機能的要因:脳血管障害・神経疾患(パーキンソン病など)・末梢神経炎(ギランバレー症候群など)・代謝性疾患・薬剤の副作用など

- 心理的要因:認知症・心身症など

<嚥下障害の主な症状・周辺症状>

- 食事や水分量が減った

- 口からよくこぼす

- よだれが多い

- 呂律がまわりにくい または何を言っているのか聞き取りにくくなった

- 食べにくい、飲み込みにくいものがある

- やわらかいものばかり食べるようになった

- 食べるのに時間がかかるようになった

- ムセる、咳き込む

- 咳払いが多い

- 食事中や食後に痰や咳が出る

- ガラガラ声になる

- 頑張らないと飲み込めない

- 飲み込んだ後も喉に残った感じがする

- 痩せてきているなど

ご自身や身近な方で思い当たる症状はありませんか?

嚥下機能が低下し始めている、もしくはすでに低下している状態かもしれません。

<水分がムセやすい理由>

嚥下障害の症状の中でも「水を飲むとムセる」は、早い段階で気づきやすい訴えとして多い症状です。では、なぜ「水分」でムセやすいのでしょうか?

水のようなサラサラの液体はすばやく喉に流れてしまい、感覚や筋力が低下している高齢者や嚥下障害の方は、流れてくる水の速さに飲み込む動作が間に合わずに気管に入ってしまいやすいためです。暑い中、水分摂取を勧めても水分を積極的に取ろうとされない方の中には「ムセるから嫌」「飲みたいけど飲めない」などの嚥下障害が隠れている可能性があります。一度低下した感覚や筋力を向上させることは難しく、向上できたとしても時間がかかります。そんな時、「水分」を工夫することで安全に飲んでいただくことが出来ます。その工夫の1つが「とろみ剤」の使用です。

<とろみ剤とは>

飲み物やスープなどの液体に加えて「とろみ」をつけるための食品です。「とろみ」をつけることで喉に流れる速さを緩やかにすることが出来ます。そうすることで飲み込みのタイミングが合いやすくなり、ムセの軽減→誤嚥予防を図ります。薬局、スーパー、ドラッグストアなどで購入でき、継続して必要な場合はメーカーからまとめて購入することも可能です。

<実際の作り方>

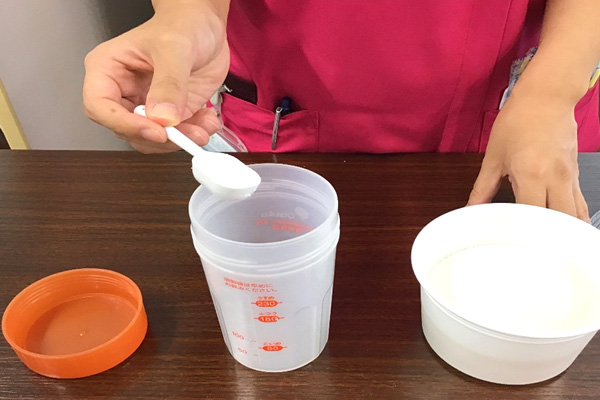

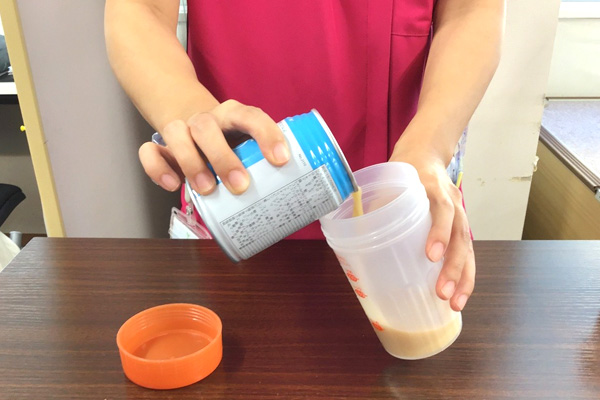

①混ぜられる容器 ②とろみ剤 ③飲み物 ④とろみを量るスプーンを用意する

とろみ剤をスプーンすりきり入れる

ダマにならないように勢いよく飲み物を入れる

しっかり混ぜる

ダマになっていないか確認し15分以上置く

<とろみの段階>

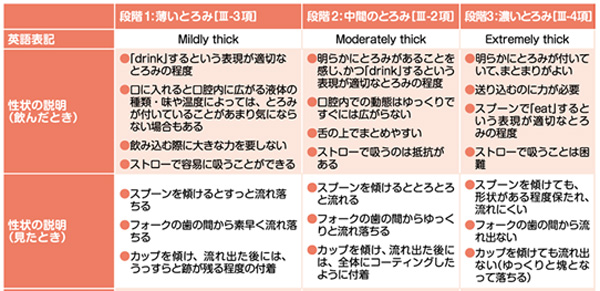

片栗粉などの調味料と同じく、使う量によってとろみは強くなります。とろみの段階は薄い(フレンチドレッシング状)・中間(はちみつ/とんかつソース状)・濃い(ケチャップ状)の3段階で表現されることが多いです。当院ではとろみが必要な方は「中間のとろみ」を中心に個々の嚥下状態に合わせて嚥下評価を行い対応しています。

表3:とろみの段階

<とろみ剤使用にあたっての注意点>

使用量:

その方の嚥下機能によって適切なとろみの段階が異なり、多く使えば安全というわけではありません。とろみがつきすぎると飲み込みづらい、塊となったとろみが喉に残るなどの弊害が起こります。適切なとろみの段階は専門家の評価・指導を受けて下さい。

作り方:

適切なとろみの段階が決まったら、しっかり量を計測し、毎回決まった性状の飲み物を安定して作ることが大切です。とろみ剤を加えた後、すぐに混ぜないととろみ剤はダマになりやすい性質があります。ダマになると必要なとろみがつかず、とろみ剤を使っていない状態と同じになります。

また、乳製品など、とろみがつきにくい物もあるため、パンフレットや箱に記載されている内容と合わせ、しっかりとろみがついているか飲む前に確認することが大切です。

<おわりに>

患者さんと関わる中で「喉は乾いてないよ」と水分をとっていない自覚がない方、「トイレが近くなるから飲みません」と意識的に飲まない方、食事は早いけどお茶は飲み込みが遅くムセる方…と水分摂取が進まない理由は多岐に渡ります。ムセるから飲まない→飲まないから脱水になる→全身状態が悪くなると嚥下機能もさらに低下する悪循環を知っているだけにもどかしく、何とか安全に無理なく飲んでもらう方法がないか日々模索しています。

今回ご紹介した「とろみ剤」は手軽に使用できる一方、その方に合わせた量を使用することが大切です。嚥下障害の症状に当てはまる方や、「とろみ剤の使用」にご興味のある方は一度医療機関にご相談いただくことをおすすめします。

今後も患者さんや周りの方が少しでも安全に、なるべく食事が苦痛に思わないですむ方法をご提案できるように努めていきたいと思います。安全に水分補給を行い、体調管理に努めましょう。

みどり病院リハビリテーション科はあなたの“自分でできる”を応援します。