◆漢方と私

私が薬剤師になったのは10年近く前で、新卒として地方の病院に就職しました。当時、新人ながら驚いたのは、漢方薬を持参される患者さんが多いことや入院中に漢方薬が処方されることが多いことでした。学生時代の私は、「理系の人間に漢字だらけの薬は取っ付きにくいし、読み方も分からないな…」と拗ねていましたが、現場へ出ると漢方薬は随所に使用されており、もっとしっかり勉強しておけば…と後悔したことを覚えています。今回は、こんな私でもよく目にする漢方薬について触れられればと思います。あくまで私の経験で印象に残っている漢方薬を選びましたので悪しからず。

●芍薬甘草湯(しゃくやくかんぞうとう) 〜こむら返りの特効薬〜

私が最初に覚えた漢方薬は芍薬甘草湯でした。というのも、大学生の時、部活動で先輩が足をつった時に飲んでいました。実際、こむら返り(有痛性筋けいれん)に対して広く活用され、即効性が期待できる漢方薬と言われています。運動中に芍薬甘草湯を飲んで、すぐに効果が出ているのを目の当たりにしているので即効性はありそうです。入院中の患者さんからも「すぐに効くから重宝している」と言われたこともあります。詳細は過去のブログにお任せしましょう。

*過去ブログ「今すぐ治したいこむら返り~素早く効果を発揮する芍薬甘草湯~」

https://midori-hp.or.jp/pharmacy-blog/web19_9_04/

●大建中湯(だいけんちゅうとう) 〜薬の自己判断は危険〜

日本で最も処方されている漢方薬で、消化器外科の分野でよく見かけます。消化器の手術の後、術後麻痺性イレウス(お腹の動きが弱く、便やガスを認めず、お腹が張っている状態を認めること)をきたす患者さんが多いため、その予防や治療として処方されるケースが一般的です。

消化器外科の手術を受け、退院後も大建中湯を継続するように処方された患者さんがいました。数日後にイレウス一歩手前の状態で再入院されました。ご本人へお話を伺うと退院後に大建中湯をやめてしまっていました。薬の中止が再入院の原因とは言い切れませんが、薬剤師の指導が足りなかったと反省する症例でした。漢方薬といっても自己判断は危険ですね。

薬の作用としては、血流を良くして腹部を温めることで、胃腸の働きを整え、症状を改善します。

●麻子仁丸(ましにんがん) 〜甘草についての学び〜

以前勤めていた病院で、便秘には麻子仁丸!という循環器の医師がいました。甘草という生薬が含まれておらず、心臓の悪い高齢者にも安全に適応できると言われています。そのおかげもあり、この漢方薬がきっかけで、甘草に関して理解が深まりました。*甘草の副作用は後述します

◇以下、専門的な話のためご興味のある方はご覧ください◇

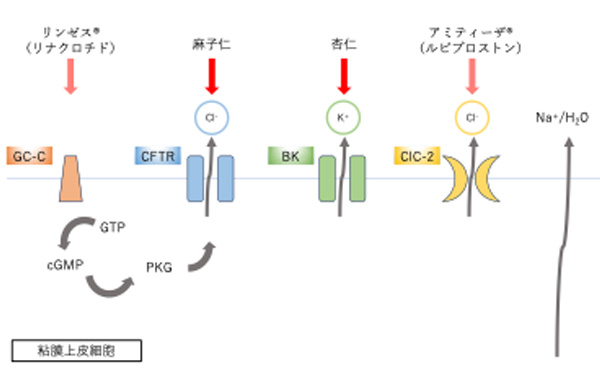

麻子仁丸には生薬の麻子仁(マシニン)と杏仁(キョウニン)が含まれています。麻子仁は腸の上皮細胞のクロライドチャネル(CFTR)を介してクロライドイオン(Cl―)を流出させ、杏仁はカリウムチャネル(BK)を介してカリウムイオン(K+)を流出させ、腸の細胞から腸管内へ強力に水分分泌を発揮することがわかっています。

この機序はアミティーザ®️(ルビプロストン)やリンゼス®️(リナクロチド)と同系統の機序を持ち、腸管腔内の水分を増加させて便を軟化させる作用があります。

図1 麻子仁丸、分泌型便秘薬の作用機序

●六君子湯(りっくんしとう) 〜困ったときの漢方薬〜

心不全の患者さんで、食欲がなく、食事量が少ないことが問題となった症例がありました。看護師さんや栄養士さんがいろいろ工夫をしていましたが、それでも食事量が増えず難渋していました。そこで医師へ六君子湯を提案し、試してみることに。飲み始めてしばらくすると、少しずつ食事が摂れるようになりました。本人からも「食べられるようになってきました。よかったです」と発言され、無事に退院されました。その後、自宅でも食事を摂れていたようです。

グレリンを介した上腹部蠕動の改善効果があり、胃の排出異常や貯留障害に対して効果を示します。

◆注意すべき生薬 〜漢方薬の併用は生薬が重複するかも〜

特に注意すべき生薬について取り上げてみます。

- 甘草

甘草の成分であるグリチルリチン酸は偽アルドステロン症を引き起こし、低カリウム血症を誘発する可能性があり注意が必要です。また甘草成分は水分やナトリウムを保持するため、浮腫、血圧の上昇、体重の増加が見られ、高血圧や心不全の患者さんには特に注意が必要になります。 - 麻黄

エフェドリンを含み、中枢神経刺激作用や交感神経刺激作用が知られています。不眠、動悸、頻脈、発汗過多、排尿障害などに注意が必要です。

上記はあくまで一例ですが、生薬は様々な漢方薬に含まれ(甘草は全漢方処方の約2/3に含まれています)、重複して内服することで、それぞれの生薬が多量になる恐れがあります。西洋薬との併用に注意が必要な漢方薬もあり、普段使用されている処方薬の把握も薬剤師の重要な任務と言えますね。

◆最後に

薬剤師として働いてきた中で、印象的なものを挙げてみました。漢方薬はドラッグストアでも購入でき、私たちの身近な存在であると言えます。それと同時に、漢方薬同士で生薬が重複する場合や処方された西洋薬と併用する場合にも注意が必要です。日頃の症状に対し、漢方薬は使用しやすいですが、私たち薬剤師が薬の内容を把握し、患者さんを守っていかなければなりません。自戒の念と共に学生時代を思い起こし、精進したいと思います。