薬剤科

薬剤科の主な業務内容

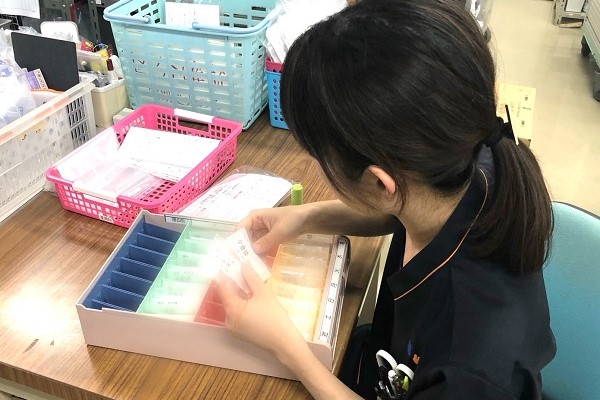

調剤業務

当院は院外処方率がほぼ100%であるため、主に入院患者さんの処方箋の調剤を行なっております。

医師が処方する処方箋をもとに、処方が適切であるか、年齢・性別、用法・用量、腎機能、肝機能、併用薬(飲み合わせ)などを電子カルテにて確認しています。必要があれば医師に問い合わせ(疑義照会)を行います。

多規格がある薬剤などは、処方箋に確認事項がすぐわかるようにチェックをつけながら調剤し、監査時にもう一度処方箋、調剤した薬剤を確認しています。

また処方監査システムを導入し、重複薬剤、併用禁忌薬剤があれば自動でアラートが鳴るように設定し、監査のシステムを強化しています。

このように患者さんに安心で安全な薬物療法を提供できるよう努めています。

注射業務

注射調剤では医師が処方する注射箋をもとに年齢、投与量、腎機能、併用薬、配合変化の有無などを確認し投与速度や時間を見て患者さん毎に個別に調剤し病棟へ払い出しています。

電子カルテが導入されたことで処方の書き間違いや読み間違いなどがなくなり調剤、監査業務もスムーズに行えるようになり、より安全な薬物療法の体制を整えることができました。

ミキシング(混注)業務

製剤室にて高カロリー輸液や抗がん剤、院内製剤の調製を行なっています。

点滴から栄養を補給する患者さんに対して、高カロリー輸液を投与する時は、薬剤師がクリーンベンチ(無菌環境)で毎日混合操作を行います。

抗がん剤は患者さん個々に投与量が違います。

医師が化学療法のメニューを決定しますが、病棟薬剤師が投与量、投与速度などに間違いがないか確認し調剤しています。

安全キャビネットにて暴露が無いように調製を行なっています。

治療薬物モニタリング(TDM)

抗てんかん薬や抗菌薬の血中濃度測定や効果・副作用のモニタリングを行っています。特に抗MRSA薬の一つであるバンコマイシンを使用する患者さんは全例TDMを行い適正の推進に努めております。

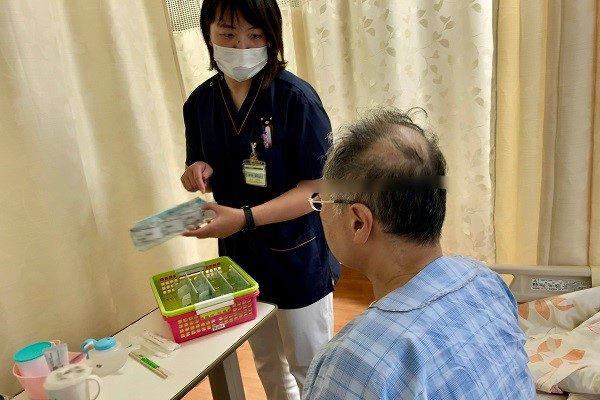

薬剤管理指導

薬剤管理指導とは入院患者さんのベッドサイドに赴き、現在服用中のお薬の効果や副作用のチェックを行うことです。検査データだけではわからない患者さんの状態について患者さんを実際に診て、お話しすることで薬剤師の視点からフォローしております。

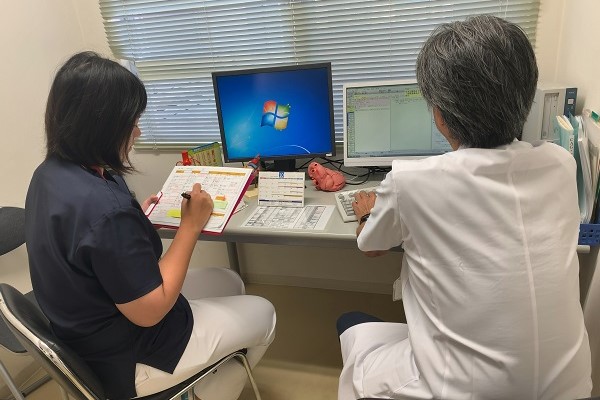

病棟業務

当院では平成27年4月より病棟薬剤業務実施加算を算定し、薬剤師が病棟に常駐することで患者さん一人一人に適切な薬物療法を提供できるよう取り組んでおります。医師や看護師とのコミュニケーションを重視し、スタッフからも信頼を寄せられる存在でありたいと考えています。

看護師とコミュニケーションを取りながら、お互いに情報交換し、患者さんの状況を把握し、必要があれば医師に処方提案や疑義照会を行なっています。

入院された患者さんの元へ行き、持参薬の確認や初回面談を行い、いち早く入院された患者さんのことを知れるように努力しています。

病棟業務では出来る限り患者さんのベッドサイドへ行きお話し出来るように努めています。

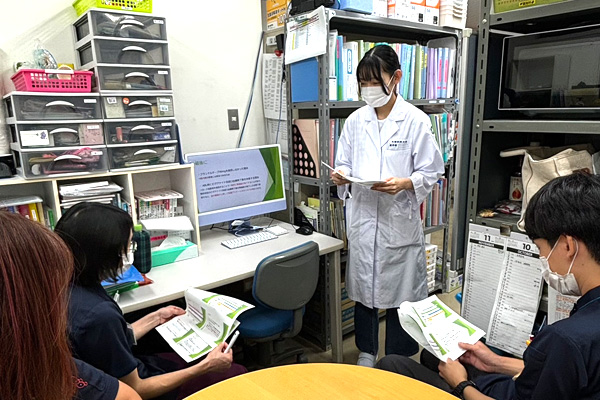

薬学部からの実務実習生の受け入れ

薬学部も6年制となり、薬剤師を志す薬学生には11週間の長期実務実習が必修となっております。

薬剤師の指導の下、病棟業務をメインにほかの部署への見学や臨床現場ならではの指導を行っております。

薬局長 挨拶

薬剤師の仕事は、単に「薬を渡すこと」ではありません。

私たちは薬物療法の専門家として、患者さん一人ひとりの治療経過を見据えながら、適切な薬剤の選択と使用、安全管理を通じて、治療効果の最大化と副作用の最小化を図る役割を担っています。

当院は小規模な病院ではありますが、その分、患者さんとの距離が近く、他職種との連携もきめ細やかに行えるという強みがあります。入院中の服薬支援にとどまらず、退院後も切れ目のない“シームレスな薬物療法”の提供を目指し、医師や看護師をはじめとする医療スタッフと緊密に連携しています。また、地域の保険薬局や他医療機関とも積極的に情報共有を行い、患者さんが安心して継続的に治療を受けられる体制づくりに力を注いでいます。特に高齢化が進む中、ポリファーマシー(多剤併用)に伴うリスク管理は、薬剤師にとって重要な課題の一つです。当薬剤科では、処方内容の適正化や減薬の提案などを通じて、副作用や相互作用のリスクを軽減し、患者さんの生活の質(QOL)向上に貢献しています。こうした日々の実践を支えているのは、薬剤師一人ひとりの「スキル」と「知識」です。私たちは、絶えず進化する医療に対応するため、継続的なスキルアップと教育体制の充実に力を入れています。院内外での研修はもとより、学会発表などを通じて知識と経験を深め、学び続ける姿勢を大切にしています。それが、より質の高い医療につながると私たちは信じています。

今後も、“顔の見える薬剤師”として、小規模病院ならではの特性を活かしながら、質の高い薬物療法の提供を目指します。

薬剤科理念

「信頼」

行動基準

- 専門性:生涯にわたり学習する専門職であることを自覚し、自己研磨に励み、探究する努力を惜しまない

- 責任性:スタッフの協力を得ながら、責任を持って業務を達成する

- 協調性:全体のバランスとチームワークを優先させ、一度決まった事には協力していく

みどり病院 薬局長

佐々山 太郎

薬剤科の業務(特色)

<膠原病>

当院では関節リウマチの患者さんが多く来院されます。

現在は新規にリウマチと診断される患者さんが少なくあまり実施していませんが、リウマチ財団登録薬剤師が、DAS(Disease Activity Score)28と呼ばれる指標を用いてリウマチという病気の活動性について評価を行ったりしています。

<循環器>

2階病棟は循環器科の患者さんが多く入院されています。

心臓血管外科の手術を受けられる患者さんも来られます。

そんな2階病棟では利尿剤、降圧剤、抗凝固剤や抗血小板剤などが多く使用されます。

利尿剤の使用中は浮腫の程度や夜間頻尿で困っていないか、電解質に異常はないかなどを確認したり、降圧剤を使用中は低血圧にも注意しています。

ワルファリン使用中の方は血液検査のデータを定期的にチェックしてワルファリンが効いているかどうか、また効きすぎていないかどうかしっかり目を光らせています。

<消化器>

3階病棟は消化器科の患者さんが多く入院されています。

がん化学療法においては主治医と抗がん剤について相談しながら患者さん個々に投与量が適正かどうかなど確認を行っています。

患者さんに事前に説明を行ったり、疼痛コントロールについても状態を確認しながら行っています。

みどり病院薬剤科と他部署との関わり

- 2階病棟(循環器病棟)と薬剤師の関わり

- 3階病棟(消化器・膠原病・整形外科病棟)と薬剤師の関わり

- 外科手術室と薬剤科の関わり

- 外来部門と薬剤科の関わり

- 人工透析室と薬剤科の関わり

- 多すぎる薬は体に毒! ポリファーマシー問題を考える

- 『薬薬連携(やく・やく・れんけい)』ってご存知ですか?〜当院薬剤科での新たな取り組み「薬薬連携」への道のり〜

- 「せん妄」の薬物治療の前に、原因となりうる薬剤を要チェック!~ポリファーマシーを考える ver.2~

- その薬、本当に必要?多く飲んでいれば良いわけじゃない〜病棟薬剤師と一緒に考えるポリファーマシー問題〜

- 高齢者の転倒は社会問題!~原因の一つに薬剤が関連!ポリファーマシー(多剤服用による弊害)を考えるver.3~

- 抗がん剤の曝露対策を追え!!安全な職場環境にするぞ!シリーズ②

薬学部実務実習関係

- 薬学部の実務実習の受け入れ

- 薬学部の実務実習の受け入れ2

- 実習を終えたばかりの薬学部実習生さんとお話しをしました!(2017年度 第1期)

- 実習を終えたばかりの薬学部実習生さんに直撃インタビュー!(2017年度 第2期)

- 実習を終えたばかりの薬学部実習生さんとお話をしました!(2018年度 第1期)

- 実習を終えたばかりの薬学部実習生さんとお話をしました!(2018年度 第2期)

- 大学で学んだことを実臨床でフル活用!今話題の薬薬連携も体験出来ます!

- 大学では学べない事をたくさん経験できる、あっという間の2.5ヶ月間

- コロナ禍での病院実務実習!今話題の薬薬連携、ポリファーマシーの介入も体験出来ます!

- あっという間の2.5ヶ月薬学生実務実習〜私たち薬剤師も学び多き実習でした〜

- 教科書に書いてない現場での学び〜病院実習を終えた薬学生へのインタビュー〜

消化器

その他の薬について

- 若手薬剤師のための新薬情報(アトピー性皮膚炎治療薬として初の生物学的製剤が登場!!)

- クロストリジオイデス(クロストリジウム)・ディフィシル腸管感染症と再発 ~新薬「フィダキソマイシン錠」に期待すること~

- A型インフルエンザ治療薬アマンタジンの側面 ~ くすり小話 ~

- ACE阻害薬が誤嚥性肺炎の予防に効く!?~副作用も時には役に立つ~

- 薬の副作用からくる味覚障害があるのをご存知ですか?

- 『皮膚外用剤』のポイント それは『基剤』 です

- 今すぐ治したいこむら返り~素早く効果を発揮する芍薬甘草湯~

- “不眠症”あなたはどのタイプ?~自分に合ったお薬を見つけましょう~

- インフルエンザ流行シーズン目前 ~妊婦の感染予防・治療~

- 喘息と治療薬について ~上手にコントロールして症状のない生活を~

- 多すぎる薬は体に毒! ポリファーマシー問題を考える

- つらい頭痛、あきらめていませんか?~いつもの「ズキズキ」、「脈打つような」頭痛が片頭痛なら、よく効く治療薬が見つかるかも

- ちっちゃなダニが皮膚にトンネルを掘る?~疥癬の原因、症状、薬~

- 「せん妄」の薬物治療の前に、原因となりうる薬剤を要チェック!~ポリファーマシーを考える ver.2~

- あなたにピッタリの骨粗鬆症の薬を見つけましょう!〜私たち薬剤師がお手伝いします!〜

- 腎臓にトドメを刺さないために〜不適切な使用を防ぐために薬剤師がお手伝いします!

- 「なんとなくだるい」「疲れる」は年齢じゃなく貧血?~薬剤師がお話する鉄欠乏性貧血の症状、原因、治療~

- 薬剤師のためのタンパク質シリーズ①タンパク質とは何?どのくらい摂ればよいの?

- 薬剤師のためのタンパク質シリーズその②~使い方によって逆効果?病態に応じて考えよう、タンパク質・アミノ酸製剤~

- 褥瘡(床ずれ)の治療について 〜外用薬は適『剤』適所が大切です〜

- ツイミーグ®ってどんな薬?〜分泌低下も抵抗性増大にも効く二刀流の新しい糖尿病治療薬〜

- アトピー性皮膚炎治療薬UPDATE2023~内服・外用・注射剤、様々な新薬の誕生~

- 水以外で飲んじゃいけない薬とは?〜牛乳、アルコール、カフェイン飲料で飲むとマズい薬を薬剤師がお話しします〜

- 一人一人の患者さんがしっかり治療できる吸入薬選びを〜吸入薬デバイスの選択〜

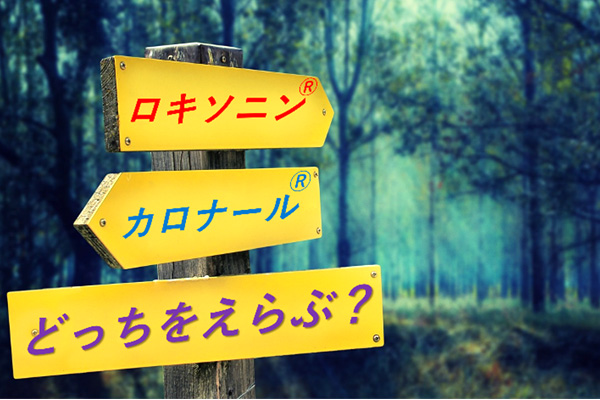

- ロキソニンとカロナールどう違う?どっちを選ぶ?〜よく使う解熱鎮痛薬の違いと使い分けを薬剤師がご説明します〜

- 漢方薬、なぜ効くの?〜病院薬剤師が漢方薬の有効成分と作用機序を考察します〜

その他

- 糖尿病メディカルスタッフ勉強会を開きました

- 薬の効き方創り方:○○の半分は優しさ??

- 血糖値は低ければ低いほど良い、○か×か?

- 災害時のお薬手帳の役割

- 糖尿病食事療法~肉、魚編~

- 糖尿病食事療法~野菜編~

- 経静脈栄養法について

- あなたは自分の足の裏を見たことがありますか?

- 腎症の数値が上がってきたら何を食べよう?

- スポーツと薬剤師の意外な関係

- 糖尿病と備蓄食について

- 第141回糖尿病教室開催報告

- 第142回糖尿病教室開催報告

- 第143回糖尿病教室開催報告

- 第144回公開糖尿病教室開催報告

- 医薬品を正しく理解していただくために 〜ジェネリック・バイオシミラー・オーソライズドジェネリックの違いって何?〜

- 災害発生時の薬剤師の役割 ~大災害時における医療体制についてどのくらいご存知ですか?〜

- 私の3回目の出産は命がけでしたが、薬剤師としてとても良い経験をさせて頂きました

- 育児も仕事も諦めない!!ママさん薬剤師で座談会

- 抗がん剤の曝露対策を追え!!~より安全な職場環境に向けて〜 シリーズ①

- その薬、本当に必要?多く飲んでいれば良いわけじゃない〜病棟薬剤師と一緒に考えるポリファーマシー問題〜

- 高齢者の転倒は社会問題!~原因の一つに薬剤が関連!ポリファーマシー(多剤服用による弊害)を考えるver.3~

- 抗がん剤の曝露対策を追え!!安全な職場環境にするぞ!シリーズ②

- いよいよ紙の添付文書が無くなります!〜お薬業界もペーパーレスの時代〜

- マイナで医療の何が変わる?〜マイナンバー制度、オンライン資格確認、電子処方箋〜

- 夏の食中毒にご用心!~原因は細菌?ウイルス?~

- 進化する予防接種管理~予防接種のプラットホーム化について薬剤師が調べてみた~

新着記事

- 休診・代診のお知らせ 2025年7月15日

- 外来診療担当表変更のお知らせ 2025年7月14日

- 【奥 陵佑医師】第139回日本循環器学会近畿地方会で演者を務めました 2025年7月14日

- 未来の医療に想いを馳せて〜iPS細胞による心臓再生医療@大阪・関西万博〜 2025年7月9日

- 今年の夏も暑い!?目指せ、熱中症死亡ゼロ! 2025年7月7日

- 0歳児の食事の大切さ~いっぱい食べて、おおきくなーれ~ 2025年7月4日

- 教科書に書いてない現場での学び〜病院実習を終えた薬学生へのインタビュー〜 2025年7月2日

- 真剣に、真摯に向き合う医療と看護〜進化し続けるみどり病院透析センターをよろしくお願いします〜 2025年6月30日

- 【足立和正院長】西神戸不整脈学術講演会で座長を務めました 2025年6月28日

- 奇妙なⅡ音分裂とReverse Rivero-Carvallo徴候を呈した右室原発心臓血管腫〜日本心エコー図学会第36回学術集会にて口演発表を行いました〜 2025年6月25日